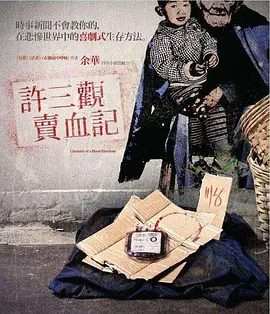

许三观卖血记 (2025)

许三观卖血记 (2025)

许三观卖血记 (2025)

导演: 余海果

编剧: 余华

主演: 颜丙燕 / 李乃文 / 曹可凡 / 刘敏涛

类型: 剧情

制片国家/地区: 中国大陆

语言: 汉语普通话

又名: 许三观

电影《许三观卖血记》的剧情简介:

余华在他的新书《我们生活在巨大的差距里》举行新闻发布会时,曾经说过,他儿子余海果所执导的《许三观卖血记》,将被改写为电影,不过由于是绝密电影,所以现在还不方便公布具体情况和具体情况。关于《许三观》,新浪早有耳闻,由张伟平执导,而摄影师则是一部著名的日本作品《入殓师》,主演之一正是曾出演《万箭穿心》与《爱情的牙齿》的颜丙燕。《许三观卖血记》这本书的作者,是一位痛哭流涕的老人。余华和好友陈虹,正在王府井大街上溜达,突然看到一位老人在大街上哭泣,陈虹便询问,会不会是因为王府井的老人实在是太穷了,所以才会这么做。余华对此经过了很长时间的思考,才有了现在的剧情。文章着重剖析了许三观在《阿凡达》中的“血腥”与“眼泪”,从而揭示出作者想要表达的“平等”之意。余华曾说《许三观卖血记》这本书,是一本关于正义的书,而正义就是正义,正义就是正义,正义就是正义,正义就是正义。许三观的剧情是贯穿始终的,到他哭着喊着不能卖血了,剧情也就告一段落了。在一些红色文献解释中,往往将“血与泪”放在一起讨论,但它们在解释时,往往忽略了对“血”的解释,而忽略了对“泪”的解释,这是因为它们在意义上的不同。在《许三观卖血记》一书中,我见过不少与“血”相关的内容,但对“泪”相关的内容却不多见。从《伤痕即景,暴力奇观》一书中可以看出,《许三观卖血记》的主题虽然集中在“血与泪”上,但是“血”仍然占据了主导地位。“血泪文学”是20世纪30年代左翼文学界流传下来的一个著名词组,并在后来的几个世纪里不断出现。比如《许三观卖血记》,这部作品就是关于受苦的故事,用自己的血液去试探受苦的程度,然后再去试探许三观在受苦中的实力。不过,虽然整个故事充斥着各种苦难,但结尾并不是苦难的结束,这与余华以前的苦难故事截然不同。在革命文学和文学中,“血”具有两种含义:一种是为了苦难而流血,另一种是为了体现苦难;二是被压迫的一方要用自己的血腥之路去反抗压迫。像《许三观卖血记》这样的作品,“血”虽然也是一种象征,但是没有反抗的力量,又怎么能体现“公平”呢,于是,作家就将“血”换成了“泪”,以此来体现“公平”的另外一层含义,也是为了体现主人公面对不公正的一种态度。为了了解作者如何运用“血与泪”这个主题来表达非正义这个主题,我们可以从开头的一段话说起:“这个人就像生活一样真实,所以,他对公正的追求,和他身边的那些人一样,都是一样的。他不在乎自己的生活好不好,但是他不能容忍别人跟自己不一样。”这一句话说明了小说中“平等”的理念。在很多人看来,这“平等”就像是阿 Q的必胜定律一样,然而余华在序文中,只说“平等”是邻里之间的关系,而许三观在这本小说中,也是与所有人“平等”共患难的关系。此外,从“方铁匠”与“何小勇”的故事情节,以及众人为许三观捐款的行为来看,余华在“平等”这一问题上,虽然略显粗浅,但也算得上是圆满的。在“血与泪”的大环境中,透过男主角内心的罪恶,揭示出“不平等”的根源,特别是住在这种小城镇里,这种不公正是无处不在的,但是作者却有意地避免这种不公正,而是为了更好地突出这种不公正。在这部小说中,作者不仅以许三观的流血与哭泣来表达对这个世界的不公,而且对“血与泪”背后隐藏着的邪恶也给予了更多的重视。纵观其他《许三观卖血记》的创作,可以看出《许三观卖血记》和余华的创作,有着很大的不同,而且里面也没有那种穷凶极恶的人物。在这段剧情中,李血头与中尉两人的恶不在于他们的善,而在于他们的恶。上层阶级与底层阶级存在天然的不平等,余华利用小说中那些普通的角色,营造出了一个小城镇无恶人的社会氛围,将矛头指向上层阶级,借此将自身的矛盾暂且搁置。李血头,还有那个什么什么军长,都是权力的一种表现,至于权力的来源,正如余华所说:要种庄稼,就得将田地交给官府,收获了田产,也要交给官府,就像是古时候的地主一样,只是他们并没有被称作地主,只有一个叫法,那就是人民公社。这句话出自许三观之口,在他的书中,每逢大变之时,许三观都会以自己所知之外的角度,对时局做出自己的判断,颇为有自己的想法。若我们对其中的某些事情进行细致的考察,便会发现其与真实的生活十分吻合。余华借着此事,把这里弄得一片乌烟瘴气,人人都受到了乌烟瘴气的影响。从某种程度上来说,李血头就是这样,当许三观变得苍老时,许三观眼睁睁看着自己被焚尸器吞噬,一颗新的头颅出现,这意味着被欺负的人最终会变得苍老,但他的实力依旧强大,无坚不摧。从“泪”的角度来看,是对贫富差距的一种解脱,对苦难的超脱。这样的不公平现象在这部小说中一再地凸显出来,而且是不可避免的。有人觉得《许三观卖血记》缺少了一种解脱,十三次之后,仍然是一种疼痛,因此,在表达疼痛的同时,也要体现出一种解脱。实际上,这种“超脱”之意,其实也是存在于该小说之中的,只不过单纯以“血”去解读,并不能真正地展现出这种“超脱”之意,反而要去看许三观所写的“泪”了,因为它就像是一种被冤屈所包围时,所表现出来的独特情感。在这个故事里,有许多哭泣的场景,尤其是许玉兰站在家门前哭泣的场景。很容易让人将“流泪”视作另一种表现疼痛的方式,而沦为“血”的附庸。许三观之“哭”字被“许玉兰”之“哭”字给掩盖了,因此许三观之“哭”字究竟代表了什么意思,我们也无法去探究。许三观共哭过六幕:在家中,他悲叹“义利非我之子”;方铁匠被抓的时候,和许玉兰一起哭了起来。一乐和许玉兰在排完队之后落泪;二乐之时,他在李血头面前痛哭;根龙的遗体,他在一家医院里流泪;他在自己的屋子里痛哭,因为他觉得自己要死了。人们在哭的时候,无论在家里还是在公众面前,都表现出一种哭的倾向。余华有一次在王府井看到一位老人痛哭流涕,他说:“他把我们大家都觉得尴尬的事直言不讳地告诉了我们。”“我们共用的尴尬”就是我们对遇到的不幸和难题没有办法直接回应,我们总是能像没事人一样获得暂时的满足,每个人都过着不公平和不幸的日子,而哭在公共场所,则呈现出一种宣示与象征。余华在这位哭泣的老人家身上发挥了很大的效果,在某些方面,他能掌控自己的人生,也能对抗自己的人生。《许三观卖血记》里的许三观,就是一个哭得稀里哗啦的老人,这分明就是一个英雄人物,他还原了当时的场景,然后被余华用来推动剧情的发展,于是就出现了前半段许三观很不招人喜欢,后半段许三观却越来越温和、高贵的情况。所谓的“恶”,便是为了“善”,便是“善”,这便是许三观在世间的转变与复活。无论你是在哭泣,还是在争吵,你都应该勇敢地追求公正。文章以简洁的笔法表达出许三观对于“公平”的质朴追求。人总是会被自己束缚,这种想法并不罕见,而许三观这种纯粹为了公正的行为,在许多人眼中显得有些另类,但也让人不得不佩服。以“血与泪”为大环境中的“公平”来描述,固然可以揭示“公平”这个话题,但也恰恰是余华所想要为读者留下的关于“公平”这个话题的思考。