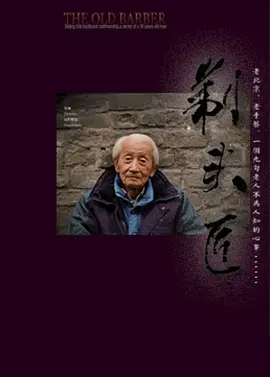

剃头匠 (2006)

剃头匠 (2006)

剃头匠 (2006)

导演: 哈斯朝鲁

编剧: 冉平

主演: 靖奎

类型: 剧情 / 传记

制片国家/地区: 中国大陆

语言: 汉语普通话

上映日期: 2006-10-24

片长: 100分钟

又名: The Old Barber

电影《剃头匠》的剧情简介:

影片《剃头匠》是由哈斯朝鲁执导,由景奎等人出演的一部具有传奇色彩的影片。讲述的是一个老人平淡平凡的生活。他今年93岁,当了80年的理发师,住在北京的胡同里,过着北京最卑微、最平凡、最朴实的日子,给老主顾剪头发,跟老主顾闲聊,回家就把他的老钟弄得每天晚5分钟,希望每个人(包括他自己)都能平静地来,平静地去,平静地来,平静地去。《剃头匠》以纪实叙事的手法,描述了一个平静地活着的人。尽管《剃头匠》获得了印度国际电影节的“金孔雀”,但是这部影片却没有得到特别的关注,而是在CCTV6频道播放。没有任何的恩怨,没有任何的勾心斗角,没有任何的争斗,只有一个九旬老者,用一种平凡而又平凡的语气,将自己的人生,娓娓道来。一个单身汉,就算是有没有性别,也无所谓了。一个老头,一生简朴,孤寂,以至于他的儿女们都会说起他们家四世同堂的快乐。那么,还有什么比这更重要的呢?这部电影讲的是死亡。就现在的中国电影市场来说,普通观众很难在影院看到真正的电影。这个片子,是根据现实中发生的事情改编的,而这个敬叔,也是根据他平时的工作和生活情况改编的。而这个电影的导演,则是一位叫做哈斯朝鲁的蒙古汉子,这个有着一腔热血的蒙古汉子,因为看到了一部叫做《敬大爷和他的老主顾们》的电影,而对这个远在北京的老司机,产生了浓厚的兴趣。虽然在一般人眼里,影片显得有些朴素,但却丝毫不影响它平凡之中的真,平凡之中的美。他这是要洗去心中的杂质,尽快将事情摆平!他是一个住在北京鼓楼下里巷的老头,生于1920年,一生博览群书,后改为理发师,自1949年至中华人民共和国成立,已有十余年光阴。中国建立以来,他一直从事理发师的工作。九十多年来,他伺候的人何其之多,上至皇亲国戚,下至富商巨贾,下至邻里,无所不用其极。本片真实地展示了敬大爷等人的生存状态,没有高大上,没有煽情,没有刻意迎合一些热点的社会话题,这就是本片难能可贵的一点,让人感到客观,朴实,亲切,真实,又有一种淡淡的悲凉。这才是根本!这部电影最感人的是它的写实风格,这也是为什么我偏爱记录片的原因。宁瀛曾说:“电影本身就是一种解构,它是一种对生命的解构,但当你看了它之后,却会明白,哪怕是最普通的话语,也是一种对生命的理解。”敬叔的时钟被定格在了5分钟,配合着影片中的 BGM,仿佛在诉说着时光的流逝,诉说着死亡的降临,诉说着一去不回的逝去。随着时间的推移,他的日程越来越长,到了最后,他终于忍不住,按下了暂停键。这就造成了一个很奇怪的问题,时间流速到底有多快,还是有多慢?其实,日子一天天地变得漫长,反而更加凸显了时间流逝的无力感和时间流逝的必然。不过,他还是每天都会骑着三轮车去给熟客理发,下午则是打麻将。身体强壮,经济独立,生活自立,心态积极,是老人有尊严的活着。说到底,一切都只能依靠自己。我对敬叔的印象很深,他有自己的处世之道,有自己的气度,有一种淡定从容的美。人老了,要有一技之长,要有点本事,要能干点什么,要能交到一些老友,这些,都是人生的一种体现,一种精神上的支撑!除了景叔和他身边的老人,这部电影还包括了更多的东西:比如,新北京的建设和旧巷的拆毁,一建一拆的对比,反映了时代的变迁;比起满街都是华而不实的发廊,张恒可以拎着行李到处逛(遗憾的是,随着他的年纪越来越大,这一切都将成为过去)。小画师将“拆”改为“折”;爆肚张馆子二人,尽显无法无天,目无尊长;他们只是拿着自己的摄像机,冷静地讲述着这个故事,让所有人都陷入沉思!正如电影里最后一句话,生活还要继续,那只时钟还在自己的胸口,等待着自己去摘下它,而自己的生命也将被摘下。我们这些还活着的人,将会一个接一个地放慢速度,被越来越多的人忽略,只有这个时候,我们才能感受到时间的温暖,它的分量,它的滋味,它的滋味,它的洗涤,它的洗涤,它的回忆!这部电影带有浓厚的纪实色彩,刻意精简了故事情节,以一种凌乱的笔法,把整个电影串联在一起,用一段又一段的生活片段。虽说这里有很多“不讲究”的东西,但是,这份简单,这份简单,远胜于华丽。光从这个角度来看,这本平平淡淡,平平淡淡,颇有几分新现实主义的味道。他将一切都抛在了脑后,用一种最原始的,最真切的,最直接的,最直接的,将他心中的那份情绪,给表现了出来。虽然很小,也很瘦弱,也很朴素,不过看起来,却是那么的朴实!本片是一部本土艺术片,用一种含蓄的、介于虚构与虚构之间的真实视角,来传达一种含糊不清的真实。这部电影用一个平稳的角度,用纪实的手法,用一种平和而又平和的态度,将北京皇城根下的一个古老的胡同里,一个又一个令人动容的故事,一一呈现给了观众。正是由于这个原因,在印度果阿电影节上,它一度被评委们认为是一部“无故事片”。这个说法,听起来似乎有点矛盾,不过却也为《剃头匠》贴上了一条不错的标签,叫做“剧情片”,或者说“剧情片”。但是《剃头匠》不仅仅是一部关于一个人或者一群老年人的传记,更是一部关于一个社会的巨变。这个画面,看似是在讲述一个老头日常的日常生活,以及周围人的点滴,然而,却暗含着一种对于北京变迁的思考。从物质层面来看,这种变化体现了一代又一代底层民众从“计划经济”向“市场经济”转型时的生存环境的变化:北京正在忙着大街小巷,大街小巷和老房子的改造。胡同是北京的文化名片,但因其狭小、拥挤、交通不便、居住环境恶劣等天然特征,已经无法适应大都市的现代生活节奏。最终,这个古老的胡同,只有用它悲惨的命运,才能完成北京宏伟的梦。现代文明在不断向前发展过程中所呈现的那种“粘乎乎”、自满的状态,其实是建立在对传统文化的尴尬与痛楚之上的。被拆掉的不只是胡同,也不只是旧砖旧瓦。某些传统文化形式是以继承为基础而存在的,而随着社会环境的变化,也就不可避免地要受到考验。这就好像是“执棒者”在“接力赛”中,如果一条跑道都被破坏了,那么他也不可能再继续跑下去。它是一个以手工艺为主导的传统文化.金老先生是一名拥有80多年理发经验的理发师,专门给客人理发,刮胡子,刮鼻孔,给客人做推拿,有清热解毒的作用。这个看似朴素的手工艺品,当得起“文化古董”的称号。傅作义,谭鑫培,梅兰芳,这些都是他的常客,足以证明他的厨艺。几十年过去了,如今已是九旬高龄的他,还得每天早晨骑着一部破旧的三蹦子,去给街巷里为数不多的熟客剪头发。因为他的客户,都是一些垂垂老矣的老人家,而他,也只能住在这里。因为现在的年轻人,都比较喜欢美容,而美容美发,才是最适合他们的。再说,他迟早也要和原来的客户分开,各走各的路,混迹于繁华的人流之中。在这么多高档发廊林立的地方,敬大爷的“文化古董”技术,肯定会失去客户,一钱不值,搞不好还会落得个“遗臭万年”的下场。炸肚皮作为中华的一个传统品牌,其下场就像理发店一样凄惨。它们既有传统手工业的特点,又面临着同样的社会变迁。但是张比敬先生更关心的是:“北京就那么几年,就那么几个人,一拆,大家都得搬出去!”而现代文明,就是用这样的方式,硬生生地挤占了古代传统文化的生存空间,让那些已经传承了几十上百年的“文化记忆”,在现代化浪潮的冲刷下,只能默默地等着某一天被阉割,成为历史的一部分,连个清楚的影子都没有。同时,它赖以存在的土地环境和社会环境遭到了极大的破坏,使其产生了一定的变异。更可怕的是,这种改变发生在观念上,例如传统的道德。胡同里的旧房子即将拆迁,因为“地界儿贵”,房价的飙升将带来“一平米一万多元”的巨额利润。在利益驱动下,人类的本质将受到前所未有的检视,传统的伦理道德将因其“异化”而被扭曲、扭曲。这种现象在影片中有两种表现,一种是影片中缺乏“诚实”的道德品格。这一切,都要从敬叔家的那个看起来老实,其实内心很懦弱的儿子开始。看着一脸淡然的父亲,他心中充满了担忧,整天抱怨,抱怨自己的日子过得有多么的不容易。他们的长子被解雇以后,两口子天天吵架。况且他的退休金也不够。在他看来,金钱似乎是万事通。所以,他才会想到,自己在这里盖一间屋子,然后再向政府要一笔补偿款。他受人之本性的影响,迫于现实的压力,最终踏上了不归之路。中国人天生的老实,已经被贪欲冲昏了头脑。第二个问题是,“孝道”在道义上的堕落。赵大爷,一个人住在一条破胡同里,年纪大了,更是要有人照料,而他的儿子,居然说“来这儿两个多月,一次都没见到”,没有亲人的关爱,有的只是一沓冰凉的钞票。赵老头的儿子生怕自家老头子将价值七八十万的房产给卖了,为了防止自家老头子逃走,特意将赵老头带回了家。赵家老太爷蓄了胡子,想要尊老爱幼,但这位大少爷却是满腹牢骚,满腹牢骚地跑到向家老太爷面前,求他给自己剃个光头。如此看来,赵大爷和自己老爹之间的情谊,好像还没有邻里之间的情谊那么真挚。“孝道”,中国最根本的两大伦理,在赵老爷的儿子那里,却不见踪影,取而代之的,是一种虚假的“孝道”,其背后,是一种堕落的良知与不现实的情感。在现代文明的深刻推动下,强拆的利诱成为了一条机械的纽带,让弱者承受了更多的痛苦,也让他们变得更可怜。《剃头匠》以景叔为代表,以他为代表的一群小人物,展现了这个时代的变迁,使他们的生活在无主体性的社会中,具有了真正的现实意义。因为受到“质朴第一”的约束,影片避开了变化带来的沉重感,转而以人民和政府间的和谐来取代现实的苦痛。但这并不表示我们可以无视这一现象。